FotoCose | la FotoCosa del giorno

La storia di oggi inizia tra le pareti piastrellate in bianco di un bar di Brera. Un locale fumoso frequentato da artisti con pochi soldi, che bevono molto vino e giocano infinite partite a carte.

Un giorno qui entra un giovane studente di giurisprudenza, facoltà che frequenta probabilmente solo per non deludere le aspettative della famiglia. Appassionato di poesia, letteratura e pittura, inorridisce all’idea di un futuro impiegatizio e, pur avendo terminato tutti gli esami, abbandona l’università senza laurearsi.

L’alternativa per un avvenire più entusiasmante gli viene messa tra le mani in quel bar di Brera: il Bar Jamaica.

Ero uno studente, bivaccavo quasi sempre in quella specie di caffè che era allora il Jamaica, una latteria dove si riunivano dei pittori. Qualcuno m’ha prestato una vecchia macchina e mi ha detto: – Un centesimo e undici al sole, un venticinquesimo cinque-sei all’ombra – E io, con un’enorme diffidenza, ho preso in mano questa macchina

Ugo Mulas

Con queste poche indicazioni e con una macchina fotografica in prestito, Ugo Mulas, tra il ’53 ed il ’54, inizia a fotografare le periferie milanesi, la stazione e gli amici del bar Jamaica.

In questo periodo incontra Mario Dondero, con cui realizza un reportage che andrà in mostra alla Biennale di Venezia e la sua carriera prende il volo.

A Venezia l’obiettivo di Mulas incontra quello che sarà il suo soggetto d’elezione: il mondo dell’arte.

Negli anni successivi Mulas racconterà la meccanica dell’ideazione artistica del suo tempo, specchio dei rapidi cambiamenti sociali che poco dopo esploderanno nelle tensioni del ’68.

Negli anni sessanta la sua attività come fotoreporter si intensificherà, portandolo a lavorare per vari settimanali. Parallelamente si dedicherà anche alla fotografia di scena e al mondo del teatro.

Nel 1970 gli viene diagnosticato un tumore e, costretto a ridurre l’impegno fotografico sul campo, si dedica ad una approfondita revisione del proprio lavoro, che lo porterà ad una riflessione su significati e modalità della fotografia poi concretizzatasi, tra le altre cose, nelle Verifiche.

Nel 1970 ho cominciato a fare delle foto che hanno per tema la fotografia stessa, una specie di analisi dell’operazione fotografica per individuarne gli elementi costitutivi e il loro valore in sé. Per esempio, che cosa è la superficie sensibile? Che cosa significa usare il teleobiettivo o un grandangolo? Perché un certo formato? Perché ingrandire? Che legame corre tra una foto e la sua didascalia? ecc. Sono i temi, in fondo, di ogni manuale di fotografia, ma visti dalla parte opposta, cioè da vent’anni di pratica, mentre i manuali sono fatti, e letti, di solito, per il debutto.

Può darsi che alla base di queste mie divagazioni ci sia quel bisogno di chiarire il proprio gioco, così tipico degli autodidatti, che essendo partiti al buio, vogliono mettere tutto in chiaro, e conservano rispetto al mestiere conquistato giorno dopo giorno, un certo candore e molto entusiasmo.

Ho chiamato questa serie di foto Verifiche, perché il loro scopo era quello di farmi toccare con mano il senso delle operazioni che per anni ho ripetuto cento volte al giorno, senza mai fermarmi una volta a considerarle in se stesse, sganciate dal loro aspetto utilitaristico. La prima di queste foto o verifiche è quella che ho dedicato a Niepce. Del quale ci rimane una sola sbiadita immagine, una foto fatta dalla finestra della sua casa a Gras. Sono passati da quel giorno circa centocinquanta anni, ma quel tempo, per un fotografo, è già mitico: un tempo in cui si parlava di foto fatte dal sole, di oggetti naturali che si delineano da sé senza l’aiuto della matita dell’artista; un tempo in cui uno scienziato particolarmente fantasioso e privo di fiducia nella abilità della propria mano, si convince che deve esistere un mezzo più efficace della matita infedele per catturare queste immagini fugaci, e lo trova; e un altro scienziato, presentando l’invenzione di Daguerre, può dire che, nella camera oscura, le immagini creano se stesse.

Un tempo mitologico che si brucia nel giro di pochi anni, e con esso il sogno di aver trovato finalmente il modo di sganciare la mano inesatta o tendenziosa dell’operazione creativa. In pochi anni la fotografia diventa uno dei più grandi affari; ovunque nascono industrie, quasi ogni giorno si registrano nuovi brevetti.

Già Nadar scrive con penosa ironia: «La fotografia, questa invenzione mirabile alla quale hanno collaborato i cervelli più straordinari, che affascina le menti più fantasiose, e la cui effettuazione è alla portata dell’ultimo degli imbecilli».Sognata per lunghi anni dai suoi inventori come portatrice di verità, e quindi come liberazione per l’uomo dalla responsabilità di rappresentazione della stessa, in breve si trasforma nel suo contrario; proprio per la fiducia che chiunque ripone nella sua oggettività, nella sua meccanica imparzialità, la fotografia si presta a fare da supporto alle operazioni più ambigue. La fotografia non diede all’uomo la certezza di rappresentare fedelmente se stesso e il mondo, come forse sognavano Niepce e Fox Talbot, ma finì in parte col favorire una élite, quella dei pittori, che scaricarono sui fotografi le operazioni servili, o quasi, che fino a quel punto rappresentavano uno degli aspetti più costanti, ma più frustranti, del loro mestiere. Anzi i peggiori fra essi si improvvisano fotografi e spesso con successo, perché il nuovo mezzo è più congeniale ai loro interessi e alle loro doti naturali, mentre altri usano la fotografia come modello per la loro pittura, e può capitare che, di questa, vedi Hill, non rimanga poi traccia alcuna, mentre a parlare del loro valore restano proprio le fotografie.

Oggi la fotografia con i suoi derivati, televisione e cinema, è dappertutto in ogni momento.

Gli occhi, questo magico punto di incontro fra noi e il mondo, non si trovano più a fare i conti con questo mondo, con la realtà, con la natura: vediamo sempre più con gli occhi degli altri.Potrebbe anche essere un vantaggio; migliaia di occhi invece di due, ma non è così semplice. Di queste migliaia di occhi, pochi, pochissimi, seguono un’operazione mentale autonoma, una propria ricerca, una propria visione. Anche inconsapevolmente, le migliaia di occhi sono collegate a pochi cervelli, a precisi interessi, a un solo potere. Così, inconsapevolmente, anche i nostri occhi, anziché trasmetterci informazioni genuine, magari povere, scarne, ma autentiche, ci investono con infinite informazioni visive, doppiamente stordenti, perché spesso la loro falsità si cela sotto una sorta di splendore. Si finisce col rinunciare alla propria visione che ci pare così povera rispetto a quella elaborata da migliaia di specialisti della comunicazione visiva; e a poco a poco il mondo non è più cielo, terra, fuoco, acqua: è carta stampata, fantasmi evocati da macchine sempre più perfette e suadenti.

So bene che la realtà è più complessa e più ambigua. Ma questo discorso ha un solo scopo: ricostruire e capire quello su cui riflettevo alcuni anni fa, quando ho cominciato a pensare a questa foto e non-foto che è appunto il lavoro dedicato a Niepce. Il bisogno di chiarire a me stesso il perché di certe affermazioni e di certi rifiuti, per esempio un’idea che non mi andava giù era quella tanto diffusa negli anni Cinquanta, quando ho cominciato a fotografare (sviluppatasi, credo, su una cattiva lettura di certe dichiarazioni o di certe foto di Cartier-Bresson, portate poi all’esasperazione da un certo tipo di giornalismo), idea secondo la quale una foto non contava tanto per la sua verità quanto per l’effetto, per il colpo che poteva produrre sulla fantasia del lettore.

Da allora questo gioco non ha fatto che degenerare, non solo nel foto-giornalismo, ma in ogni campo dove la foto è mercificata, nel cinema, che si fa ogni giorno più volgare, più aggressivo pur di compiacere il gusto del pubblico che, come un drogato, ogni giorno, ha bisogno di una dose di più. Certi film che vent’anni fa ci sembravano drammatici, oggi ci fanno a malapena sorridere. Diverso in parte è il caso della fotografia, che, bene o male, lavora sulla realtà come scriveva proprio Cartier-Bresson presentando nel 1952 Images à la sauvette. «A travers nos appareils, nous acceptons la vie dans toute sa réalité», che è un condensato di tutto quello che si può dire o scrivere sul fotografare. Assai meno chiaro è quando scrive che si deve avvicinare il soggetto a passo di lupo, e che il fotografo è sempre alle prese con degli istanti fuggitivi. Frasi, queste ultime, che, sganciate dal loro contesto e collegate a certe foto limite dello stesso Cartier-Bresson, possono aver dato un contributo alla diffusione del gusto per una fotografia di rapina, di caccia all’immagine più rara e imprevedibile, per cui il fotografo sarebbe un predatore in continuo agguato (si diceva allora – non so se sia verità o leggenda – che Cartier-Bresson non si staccasse dal suo apparecchio nemmeno quando sedeva a tavola per mangiare) pronto a carpire l’istante fuggitivo, non importa quale, purché eccezionale, possibilmente unico e irripetibile.

Non è che questa teoria non abbia i suoi lati suggestivi e veri, ma non riuscivo ad accettare l’idea di tutta una vita passata alla macchina in attesa di questo raro evento, di queste poche decine o centinaia di attimi privilegiati da raccogliere poi in un album o in un libro come il cacciatore attacca sui muri di casa i trofei più significativi. Io rifiuto questa idea o teoria dell’attimo fuggitivo, perché penso che tutti gli attimi siano fuggitivi e in un certo senso uno valga l’altro, anzi, il momento meno significativo forse è proprio quello eccezionale.Nello stesso senso non ho mai amato fotografare paesi lontani, esotici, non ho visto la Cina, né l’India, né il Giappone, né l’America del Sud, né la Lapponia o l’Oceania, anche se il mestiere mi ha costretto qualche volta a lunghi, noiosissimi viaggi. Non voglio negare l’utilità dei viaggi, sia quelli fatti per diporto, sia quelli di studio, purché non si stia sempre con l’occhio incollato al mirino fotografico; perché penso che un fotografo possa correre avventure non meno eccitanti e istruttive girovagando a piedi tra Porta Romana e Porta Ticinese, magari esplorando gli appartamenti degli inquilini del suo stesso stabile, dei quali spesso ignoriamo perfino il nome.

Ciò che veramente importa non è tanto l’attimo privilegiato, quando individuare una propria realtà; dopo di che, tutti gli attimi più o meno si equivalgono. Circoscritto il proprio territorio, ancora una volta potremo assistere al miracolo delle «immagini che creano se stesse», perché a quel punto il fotografo deve trasformarsi in operatore, cioè ridurre il suo intervento alle operazioni strumentali: l’inquadratura, la messa a fuoco, la scelta del tempo di posa in rapporto al diaframma, e finalmente il clic. Qui, «grazie all’apparecchio, noi accettiamo la vita in tutta la sua realtà», quindi anche in ogni suo «attimo fuggitivo», e siamo giunti, o tornati a quel tempo mitico cui accennavo all’inizio, dove «gli oggetti si delineano da sé, senza l’aiuto della matita dell’artista».

Al fotografo il compito di individuare una sua realtà, alla macchina quello di registrarla nella sua totalità. Due operazioni strettamente connesse ma anche distinte, che, curiosamente, richiamano nella pratica certe operazioni messe a punto da alcuni artisti degli anni Venti: penso ai ready made di Marcel Duchamp, a certi oggetti di Man Ray, dove l’intervento dell’artista era del tutto irrilevante sotto l’aspetto operativo, consistendo nell’individuazione concettuale di una realtà già materializzata che bastava indicare perché prendesse a vivere in una dimensione ‘altra’, cosicché l’oggetto, fino a quel punto identico a mille altri, cominciava a inserirsi in una sfera ideale sganciata per sempre dal mondo inerte delle cose.

A questo punto, mi pare utile riprodurre alcune parole tratte dal testo che Marcel Duchamp pubblicava in The Blind dopo che gli organizzatori del primo Salon des Indépendants di New York, nel 1917, rifiutarono di esporre la Fontana, il famoso orinatoio firmato Richard Mutt (nome di un fabbricante di articoli sanitari), ma inviata da Duchamp: «Non ha nessuna importanza che Mutt abbia fabbricato la fontana con le proprie mani oppure no; egli l’ha scelta; egli ha preso un elemento comune dell’esistenza, e l’ha disposto in modo che il significato utilitario scompare sotto il nuovo titolo e il nuovo punto di vista; egli ha creato un nuovo pensiero per tale oggetto».

E che cosa è questo mio oggetto dedicato a Niepce, se non un ready made, sia pure con tutte le varianti del caso? Cioè «una banalità», come scrive Marcel Jan nel suo libro sul surrealismo, «che è il punto di partenza di una serie di sviluppi complessi». Il rullo non utilizzato, non impressionato ma solo sviluppato, fissato e provinato, perde il suo significato utilitario, dà inizio a una serie di reazioni che si sono concretizzate in maniera quasi automatica in quella serie di foto che ho raccolto sotto l’unico titolo di Verifiche.

Ugo Mulas, Le Verifiche 1969-1972

Ugo Mulas muore a Milano il 2 Marzo del 1973

Le Verifiche 1969-1972

1. Omaggio a Niepce

La fotografia che ho intitolato Omaggio a Niepce è il risultato di un riesame del mio lavoro di fotografo che ho fatto alcuni anni fa.

Ho dedicato a Niepce questo primo lavoro, perché la prima cosa con la quale mi sono trovato a fare i conti è stata proprio la pellicola, la superficie sensibile, l’elemento cardine chiave di tutto il mio mestiere, che è poi il nucleo intorno al quale ha preso corpo l’invenzione di Niepce.

È una verifica, che è prima di tutto un omaggio, un gesto di gratitudine, un dare a Niepce quello che è di Niepce.

Per una volta il mezzo, la superficie sensibile, diventa protagonista; non rappresenta altro che se stesso.

Siamo di fronte a un rullo vergine sviluppato; il pezzettino che è rimasto fuori del caricatore ha preso luce indipendentemente dalla mia volontà, perché è il pezzettino che prende “sempre” luce quando si deve innestare la pellicola sulla macchina: è un fatto fotografico puro.

Prima ancora che il fotografo faccia qualsiasi operazione, già è avvenuta qualche cosa. Oltre a questo pezzettino che prende luce all’inizio, ho voluto salvare anche il tratto finale, quello che aggancia la pellicola al rocchetto. È un pezzettino che non si usa mai, che non viene mai alla luce, che si butta via, eppure è fondamentale, è il punto dove finisce una sequenza fotografica.

Mettere l’accento su questo pezzetto vuol dire mettere l’accento sul momento in cui togli dalla macchina la pellicola per portarla in laboratorio. Vuol dire chiudere. Anche questa è una presenza fotografica, perché, essendoci ancora appiccicata della colla che fa corpo, la luce in quel punto non passa.Potrei aggiungere che questo omaggio a Niepce rappresenta trentasei occasioni perdute, anzi, trentasei occasioni rifiutate, in un tempo in cui,come scrive Robert Frank riferendosi al fotogiornalismo, l’aria è divenuta infetta per la puzza di fotografia.

Ugo Mulas

2. L’operazione fotografica

Autoritratto per Lee Friedlander

Qualche tempo dopo l’Omaggio a Niepce ho voluto verificare un altro aspetto della realtà della fotografia: la macchina. Contro la finestra c’è uno specchio, il sole batte sulla finestra, ne proietta l’ombra di un montante contro la parete e insieme proietta la mia ombra. Da quest’ombra si vede che sto fotografando, e la mia azione appare anche nello specchio. In ambedue due i casi c’è un elemento comune: la macchina cancella il viso del fotografo, perchè è all’altezza dell’occhio e nasconde i tratti del volto. La verifica è dedicata a quello che io credo sia il fotografo che più ha sentito questo problema, e ha tentato di superare la barriera che è costituita dalla macchina, cioè il mezzo stesso del suo lavoro e del suo modo di conoscere e di fare. Forse, qui come nel successivo autoritratto con Nini, c’è l’ossessione di essere presente, di vedermi mentre vedo, di partecipare, coinvolgendomi. O, meglio, è una consapevolezza che la macchina non mi appartiene, è un mezzo aggiunto di cui non si può sopravvalutare né sottovalutare la portata, ma proprio per questo un mezzo che mi esclude mentre più sono presente.

Ugo Mulas

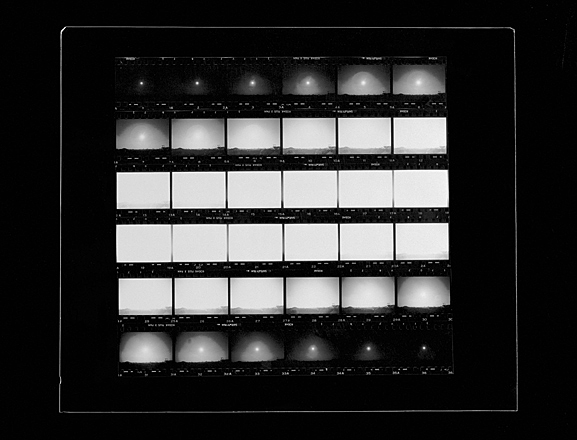

3. Il tempo fotografico

A J. Kounellis

Tra la fine del 1969 e l’inizio del ’70 a Roma si tenne una mostra, Vitalità del negativo, in cui Kounellis esponeva: in un grande spazio neutro, un pianoforte, e due volte al giorno, un pianista suonava per alcune ore un pezzo del Nabucco di Verdi, in parte modificato, sicché il motivo ritornava ossessivamente. Fotografare il pianista mentre suonava non significava nulla; al più poteva essere una documentazione per Kounellis; allora mi sono messo dalla parte opposta al pianista e ho cercato, da quel punto fisso, di riprendere la sala. Volevo rendere il senso della ossessione della musica che di continuo ritorna, e insieme il senso del tempo musicale, che è antitesi al tempo fotografico. Foto dopo foto, mentre l’immagine resta immobile, perché sono sempre rimasto nello stesso punto e i movimenti del pianista così piccoli in un grande spazio non sono percepibili, la musica andava e tornava stringendomi in una specie di cerchio. Il risuolato è stato un intero rullo di trentasei fotogrammi in pratica identici, trentasei non per una scelta, ma perché gli scatti che la pellicola concede sono proprio trentasei. Nella stampa a contatto i numeri incisi sul bordo del film corrono via lungo l’immagine immobile l’uno dopo l’altro: se non ci fossero si potrebbe pensare a trentasei foto ripetute. L’unica cosa che muta, che scorre sono i numeri: non una sequenza di comodo, ma una realtà di linguaggio. Il tempo, cioè, acquista una dimensione astratta, nella fotografia non scorre naturalmente, come accade nel cinema o nella letteratura: sullo stesso foglio, nello stesso istante coesistono tempi diversi, al di fuori di ogni constatazione reale. È l’immobilità più efficace di qualsiasi movimento effettivo, è l’ossessione della immagine ripetuta a far emergere la dimensione del tempo fotografico.

Ugo Mulas

4. L’uso della fotografia

Ai fratelli Alinari

Lamberto Vitali mi aveva mostrato alcune foto dei fratelli Alinari, rappresentanti il re Vittorio Emanuele II. Una, in particolare, mi ha colpito: sulla stessa lastra stanno due immagini del re, praticamente identiche, se non per una che mostra il re più di profilo che l’altra: in realtà una è una foto ritoccata e l’altra no. Il fotografo ha usato una lastra di grande formato per delle foto di piccole dimensioni del tipo carte de visite di pochi centimetri per non sprecare lastre e per comodità, in pose diverse, con chassis a due aperture piccole, ha realizzato due emulsioni. Così abbiamo questa foto doppia: da un lato il re ha un aspetto fiero, un poco eroico, dall’altro, senza ritocco, il re è vecchio, ha grandi borse sotto gli occhi, è come mummificato dall’età. La compresenza, non tanto di due foto quanto di due realtà su una sola lastra, sorprende, anche per il personaggio ritratto, che è un re, l’immagine del potere. Sullo stesso portante corrono due immagini apparentemente simili, e in realtà opposte, come fossero il vero e la sua falsificazione, indici di un atteggiamento che è poi l’uso della fotografia: la storia vera, che resta negli archivi, e quella abbellita, cattivante, gradevole che viene diffusa

Ugo Mulas

5. L’ingrandimento

II cielo per Nini

Se vi è qualcosa che non è assolutamente possibile ingrandire, questo qualcosa è il cielo. Una foto di un giorno terso, senza nubi e senza riferimenti terrestri ingrandita è un assurdo o un paradosso. Così dalla terrazza di casa, verso il tramonto, ho scattato un rullo con vari tratti del cielo, con la macchina in verticale e in orizzontale: la sequenza che ne è venuta è ricca di gradazioni da un fotogramma all’altro, di profondità, di intensità. Poi ho scelto un fotogramma e l’ho ingrandito al massimo di lettura, dove si arriva alla percezione della grana. La terza operazione è stata ingrandire un minimo dettaglio del fotogramma precedente secondo quanto mi consentiva il mio studio: da un particolare di poco più di tre centimetri a quasi tre metri e mezzo. A quel punto il cielo scompare e si ha solo una superficie granulosa. L’elemento dominante sono i coaguli di sali d’argento, la grana, e ci si accorge che si potrebbe ottenere la stessa immagine fotografando un muro, cioè che l’immagine è reversibile, intercambiabile.

Ugo Mulas

6. L’ingrandimento

Dalla mia finestra ricordando la finestra di Gras.

(16 settembre 1824, Joseps Nicéphore Niepce al fratello Claude: «Ho la soddisfazione di poterti finalmente comunicare che… sono riuscito a ottenere un’immagine della natura talmente buona che non potrei desiderare di meglio… Questa immagine è stata presa nella tua stanza dalla parte verso Gras»).

Ogni tanto mi capita di affacciarmi alla finestra e di guardare giù nel cortile. Sapevo che là c’è un negozio di articoli fotografici e ne avevo ben presente l’insegna: Agfa forniture generali per la fotografia, ma non avevo mai collegato tutto questo con l’unica foto che ci resta di Niepce. Ho fotografato con una pellicola Agfa il cortile, e ho stampato il fotogramma così da leggere sul contatto la scritta Agfa che corre al bordo del film. Quindi ho ingrandito fino a lasciar intravedere, piccola in basso, la targa della ditta. Infine ho scelto quel dettaglio, l’insegna, per farlo emergere come l’unico elemento della foto. In questo caso il mezzo, la pellicola, oggetto e nome, diviene il soggetto. Nel fotogramma si vede il cortile ma non la targa, e il nome Agfa sta non sull’immagine ma sulla pellicola: l’insegna pubblicitaria, nella seconda parte di questa sequenza, comincia a emergere; nella terza infine la scritta è ingrandita al massimo ed è praticamente costituita da grumi di sali d’argento. Cioè, abbiamo la superficie sensibile visualizzata nella sua struttura: sono i sali d’argento a scrivere quell’Agfa che dice che cosa la fotografia è diventata, commercialmente, un mezzo di prevaricazione, di pseudoinformazione, comunque esattamente il contrario di quanto Niepce, mettendo a punto la superficie sensibile, si riprometteva.

Ugo Mulas

7. Il laboratorio

Una mano sviluppa, l’altra fissa. – A Sir John Frederick William Herschel

(«Esperimento 1013. 29 gennaio 1939. Trovato l’iposolfito di sodio per arrestare l’azione della luce eliminando con lavaggio tutto il cloruro d’argento. Riuscito perfettamente. Carta metà esposta, e metà protetta dalla luce grazie a copertura di cartone.

Poi ritirata dalla luce e spruzzata con iposolfito di sodio e quindi lavata bene con acqua pura. Fatta asciugare, poi esposta di nuovo, la metà oscurata rimane oscura, la metà bianca rimane bianca dopo qualsiasi durata d’esposizione»).

È la mia verifica del laboratorio, cioè un’operazione in cui la macchina fotografica è esclusa e vengono messi in rilievo lo sviluppo e il fissaggio: un’operazione che volevo priva di ogni emozione e di una estrema secchezza e chiarezza, quale si può cogliere nell’appunto scientifico lasciatoci da Herschel. Nel laboratorio tutto si compie con le mani: prendere i fogli, metterli sotto l’ingranditore, mettere a fuoco, alzare l’ingranditore, abbassarlo, prendere il foglio, immergerlo nello sviluppo, lavarlo, riprenderlo, immergerlo nel fissaggio. Le mani sono dunque le protagoniste e sono anche l’unico oggetto di questa coppia di fotografie: ne ho immersa una nello sviluppo, e una nel fissaggio. Dopo aver fatto prendere luce al foglio, sotto l’ingranditore, le ho appoggiate e schiacciate sul foglio stesso in modo da dividerlo in due. La mano immersa nello sviluppo è apparsa subito, l’altra solo quando la metà del foglio è stata sviluppata.

Ugo Mulas

8. Gli obiettivi

A Davide Mosconi, fotografo

In genere, nei trattati tecnici e divulgativi si trova una sequenza di fotografie dello stesso paesaggio fatte con obiettivi diversi: dal totale di quel paesaggio si arriva, per passaggi successivi, a un suo minimo particolare. Quella che viene fornita è una spiegazione meccanica, cioè la capacità delle ottiche di avvicinare o allontanare, di ridurre o ingrandire, il campo. Invece la spiegazione va intesa soprattutto in senso linguistico: usare un grandangolo o un teleobiettivo per riprodurre la stessa immagine vuol dire darne già due interpretazioni diverse. Nella prima il volto sarà deformato in modo caricaturale, perchè le parti in primo piano risultano più grandi di quanto appaiono con un’ottica normale, mentre le parti lontane saranno sfuggenti o, addirittura, verranno eliminate. Nella seconda tutti gli elementi sono portati sullo stesso piano, e i tratti sporgenti sono allineati dalla profondità di campo, con un risultato esaltativo, favorevole. Il volto, il personaggio, l’atteggiamento, qui, sono identici: le due foto, invece, risultano profondamente diverse.

Ugo Mulas

9. Il sole, il diaframma, il tempo di posa

Il secondo libro fotografico di Fox Talbot, edito nel 1845, si intitola Immagini della Scozia fatte dal sole.

Ugo Mulas

11. L’ottica e lo spazio

Ad A. Pomodoro

Foto non fatta.

Ugo Mulas

Siamo in un interno, nello studio di uno scultore: quest’ultimo è fra gli oggetti quotidiani, bottiglie, arnesi, giornali. In questo spazio il protagonista, malgrado la sua individualità, risulta naturalmente inserito, anzi la sua individualità risalta proprio perché si colloca in una situazione precisa, riconoscibile; tra lo scultore e gli oggetti permane un legame significativo. Con obiettivi a focale sempre più lunga le cose attorno, che gli davano un ambiente, una misura, via via scompaiono, col risultato che il personaggio estraniato dal suo tempo e dal suo spazio diventa quasi mitico, idealizzato.

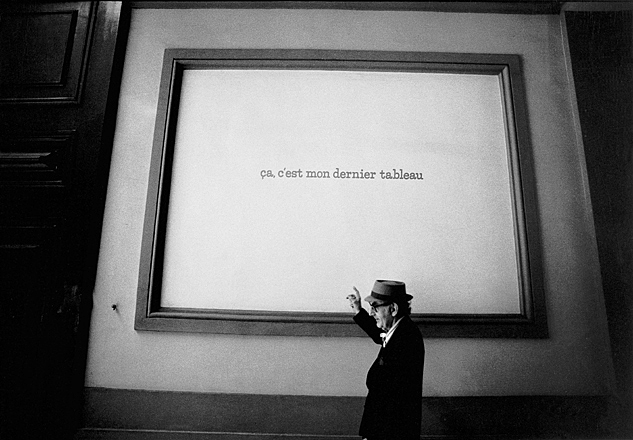

12. La didascalia

A Man Ray

E’ Man Ray che indica un riquadro architettonico che simula una cornice su una parete. La foto non dice nulla, in se stessa, o dice troppe cose. Ho scattato mentre Man Ray pronunciava una battuta; indicando quello spazio vuoto e inquadrato, il pittore dice:” ça, c’est mon dernier tableau”. L’immagine non rivela nulla del genere, perchè la foto è stata suggerita, non dalla situazione visiva, Man Ray che compie un gesto o si pone in un certo atteggiamento, quanto dalla sua battuta: io ho fotografato, cioè, una frase. Ma questo non si puo’ vedere se non introducendo nella foto la frase, cioè collocandovi dentro la sua didascalia. La cosa, del resto, è confermata da Man Ray stesso, che non indica un quadro, ma pronuncia una frase che è il suo quadro: la frase è sia l’opera di Man Ray che la mia fotografia.

Ugo Mulas

13. Autoritratto con Nini

Ho voluto tornare sul tema dell’autoritratto, del volto del fotografo cancellato o impreciso. Qui, su uno stesso fotogramma, Nini ed io siamo insieme: Nini è a fuoco, io sono sfocato. È a fuoco perché ero io a fotografarla, la vedevo così e così volevo vederla, perché voglio sempre vedere col massimo di chiarezza quello che mi sta davanti, e fotografare è vedere e voler vedere, prima di tutto. Il mio viso è sfocato perché c’è una sola parte del mondo sensibile che l’uomo, che «può vedersi mentre guarda» secondo Merleau-Ponty, non riesce a vedere di sé: il viso. Tutt’al più si può rendere un’idea approssimata, attraverso la memoria di altre fotografie, il narcisismo di una superficie riflettente, qualche riferimento casuale, ma l’immagine resterà imprecisa, sfocata.

Ugo Mulas

Quando il fotografo lascia l’apparecchio dopo averlo messo a punto, per trasferirsi dall’altra parte, questa realtà non muta e lui continua a non potersi vedere. Mettendo a fuoco la macchina gli è chiaro ciò che lo circonda, e può vederlo con estrema lucidità, ma il suo viso nell’obiettivo è assente. Mettere uno specchio davanti alla macchina è ingenuo, perché il discorso resta fra me e la macchina, e non fra la macchina e lo specchio.

Fine delle verifiche

Per Marcel Duchamp

La serie delle verifiche, ad un certo momento, l’ho considerata finita, chiusa, e ho deciso di chiuderla là dove aveva avuto inizio. Ho fatto, in un certo senso, come un incisore che biffa la lastra a tiratura ultimata: il vetro, che ha una importanza decisiva per la mia composizione, dà infatti precise caratteristiche fisiche e visive al pezzo, e, una volta spezzato, è la stessa operazione a non poter essere ripetibile. Il risultato del mio gesto è stata un’immagine nuova, diversa rispetto a quella di partenza. E questa rottura radicale con ciò che precede mi ha portato a riflettere sul significato intrinseco dell’Omaggio a Niepce, mi ha portato a pensare a Duchamp; e non solo per la circostanza estrinseca che nella produzione di Duchamp c’è un’opera che è un grande vetro spezzato. Mi sono reso conto, cioè, dell’influenza, inconscia forse, di un atteggiamento di Duchamp, del suo non fare, che ha tanto significato nell’arte più recente, e senza del quale questa parte del mio lavoro non sarebbe nata. Perciò la fotografia è dedicata alla sua presenza.

Ugo Mulas

- Le FotoCose della Settimana | 39.2020

- La FotoCosa del Giorno | La Cina più vicina

- La FotoCosa del Giorno | Pirati della Somalia

- La FotoCosa del Giorno | La Morte di Alan Kurdi

- La FotoCosa del Giorno | André Kertész

- Le FotoCose della Settimana | 38.2020

- La FotoCosa del Giorno | Dorothea e Ansel: Una Strana Coppia

- La FotoCosa del Giorno | Weegee the Famous

- La FotoCosa del Giorno | Buon Compleanno National Geographic!

- La FotoCosa del Giorno | Armenia 1915